她是國際知名舞蹈家,出生於台灣宜蘭縣,現旅居美國紐約市與台北,之前為瑪莎葛蘭姆舞團的首席舞者,近幾年活躍於國際間,也積極與國際級的藝術家與編舞家交流。

在國立台北藝術大學舞蹈系求學期間,跟隨瑪莎.葛蘭姆舞團 (Martha Graham Dance Company) 首席舞者羅斯.帕克斯(Ross Parkes)學習,畢業後赴美,1995年加入了瑪莎.葛蘭姆舞團,1999年晉升為該團首席舞者,獲得舞評家及觀眾無數讚賞,媒體稱呼她為「美國現代舞之母瑪莎.葛蘭姆的傳人」;1998年至2003年間擔任雲門舞集的首席舞者,也曾與許多舞團合作,包括蒙特布朗舞團(Monte/Brown Dance Company)、Buglisi/Foreman舞團以及沈偉舞蹈藝術,擔綱演出瑪莎.葛蘭姆舞團的《迷宮行》(Errand Into the Maze)、《心靈洞穴》(Cave of the Heart),《獨舞》(Chronicle)、《克莉坦那斯塔》(Clytemnestra)以及雲門的《水月》、《竹夢》等等。(摘自維基百科)

許芳宜從芭蕾考三分 到現代舞后

撰文者:吳修辰、王茜穎 商業週刊1001期 2007-01-29

原文網址:商業週刊

一月十二日,宜蘭社區大學董事長許祈財,收到一塊送給女兒的木匾,上頭刻著:

「許芳宜──用生命跳舞」。

這塊匾額意義非凡,它是已過世的前法務部長陳定南,生前來不及送出的禮物。去年,陳定南因閱讀到許芳宜的故事大受鼓舞,於是請人製作了這塊匾額,陳定南過世後,家人最近才把這塊木匾送到許家。

許芳宜是誰?她如何讓病榻中的陳定南感動?

「這位來自台灣的漂亮女舞者...讓你不再遺憾葛蘭姆已不在人世!相信就連葛蘭姆本身,也未必能像許芳宜所詮釋的米蒂雅一樣,驚悚、畏懼、令人動容。」紐約《觀察家報》如此形容。

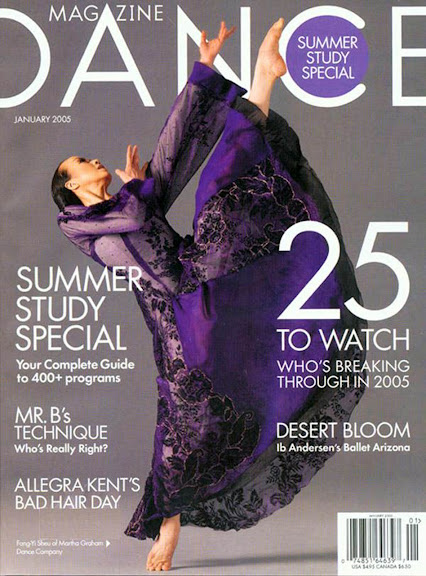

三十七歲,來自宜蘭的許芳宜,赴美十年,現在是美國最權威的現代舞團瑪莎‧葛蘭姆舞團的首席舞者,獲得二○○五年《舞蹈雜誌》(Dance Magazine)選為全球最值得矚目的舞蹈家,並獲陳水扁總統頒發的「五等景星勳章」。

從小,許芳宜就只是中段班學生,「不管書怎麼念,就是進不去,我也不知道為什麼?」當時父親甚至擔心,她以後只能到工廠當女工,現在許芳宜卻成為華人之光,比王建民早了兩年揚名美國。

轉捩點一:十一歲登台,找到自信

許芳宜的轉捩點出現在十一歲那年。她第一次參加民俗舞蹈比賽,原本在後台的她緊張得直發抖,然而當舞台燈一打亮,音樂響起,「我忽然覺得很安全,覺得我在扮演另外一個角色,已經不是功課很不好,而一直低著頭(的女孩)。」

這道光,讓許芳宜發現自己的「天才」,也慢慢愛上舞蹈。她隱約感覺,在舞蹈的路上,只要她肯付出,就可以有成果。只是,她並非從小學舞,因此,報考華岡藝校舞蹈班時,她的芭蕾只考了三分。

先天不足,許芳宜必須加倍努力才能趕上別人。當時,她的父親特別安排她住在華岡藝校旁的修道院裡,一個月零用錢只有四千元,每天除了上學、練舞,沒有其他的娛樂。果真,許芳宜後來保送進國立藝術學院(現為台北藝術大學)。

轉捩點二:恩師的期許,找到動力

國立藝術學院是她的第二個轉捩點。當時她的現代舞老師羅斯‧帕克斯(Ross Parkes)一眼就看出她的潛力。「終於開始有人對我懷抱期待,那不只是一道光,而是很大的希望。」從小自卑的許芳宜,對這個鼓勵感受特別深刻。

為了不讓老師失望,許芳宜每天都是第一個開教室的人,早上六點就到校,將昨天的功課重複練習。她聽著羅斯述說職業舞者的生涯而著迷,讓她決定當一個職業舞者。

羅斯說,許芳宜就像個「目中無人」的小孩。「上課的時候,許芳宜一直在拚命、一直在拚命,只專注自己的最好,眼中好像沒有別人。」

大學畢業,她是跳舞第一名畢業,但學業成績並不好,英文甚至在大一就被當掉。但為了成為職業舞者,一九九五年許芳宜申請到葛蘭姆學校全額獎學金與文建會獎助,毅然隻身赴美闖蕩。

轉捩點三:孤獨到極點,衝出極限

在紐約大街上,她拿著一本舞蹈雜誌,翻著後面舞蹈教室和舞團的資訊,學著坐地鐵,搭地鐵去每一間舞蹈教室,一間間慢慢找,不會英文,就比手畫腳,以最笨的方式,尋找每個機會。

九五年底,她在兩百名應試者中脫穎而出,考入當年只招收兩名舞者的葛蘭姆舞團,開啟職業舞者的生涯。

「第一次拿到工作時,我很興奮,站在十字路口的電話亭旁邊,想找個人分享,往前走、往後走,往左看、往右瞧,卻找不到方向,那時候,我不斷問自己,到底在做什麼?這才發現自己真的是一個人!」

街頭的徘徊,很孤獨,可就是這份隨著孤獨而來的專注,讓許芳宜成為一個頂尖的職業舞者。

當時,她隻身在紐約,英文不通,沒有說話,靠著練舞來面對孤獨,連搭車、吃飯、睡覺,腦子裡也都在想著走位、轉身、動作銜接。她不知道世界的標準是什麼,只是不斷的跟自己的極限挑戰。「只要人孤獨到極點,你就一定能夠與你的身體對話,了解你的身體,衝出你的極限。」

她不斷思考葛蘭姆的技巧:以呼吸為原動力,肢體吸氣時挺直外揚,吐氣時縮腹內省,復以脊椎為軸,使身體作螺旋式旋轉。

然而,舞跳得再好,也只是一名舞匠。許芳宜的技巧,能否在葛蘭姆舞團脫穎而出的最後一關,必須掌握人性,才能舞出精髓。「葛蘭姆的作品,事實上就是在說她自己的故事。」雲門舞集創辦人林懷民解釋,葛蘭姆是一個只有高中畢業,靠著自我進修,改變世界的女人。

她所有的劇碼,都是在形容她自己,一個好鬥又好強的女人。因此,葛蘭姆舞作的主人翁不是美國拓荒先民,就是希臘悲劇人物,貫穿她一百八十齣作品的是知其不可為而為之的奮鬥精神。

正如葛蘭姆在自傳《血的記憶》裡對自己的形容:「所謂『命定狂熱』是指天生注定要對某樣事物有不計代價不問辛苦的狂熱。」「葛蘭姆的故事,就是許芳宜的故事。」林懷民說,芳宜為了跳舞可以不吃、不喝,她是個不跳舞會死的人。

這位被譽為瑪莎‧葛蘭姆傳人的許芳宜,憑著對舞蹈的狂熱,舞出一片天,也扭轉了父親擔心她只能當工廠女工的命運。

許家父女,譜寫逆境成功傳奇

「我在父親身上,看到了一股勤勉、刻苦耐勞的台灣精神。」許芳宜說,開藥店的父親,每天固定清晨六點開門,半夜十二點才打烊,硬是把小藥店經營得像7-Eleven。「爸爸是我背後的推手,」許芳宜從小就佩服父親的毅力。

家裡貧窮,小學畢業,許祈財十三歲就當起藥房學徒,一個月薪水四十元。十年後,許祈財以父親標會幫忙籌來的一萬一千元,從四坪大租來的小店面南興藥房起家。

如今,許祈財住在三百坪的宜蘭市區房子裡,開著黑色賓士S320轎車。他是台塑集團創辦人王永在的高爾夫球友,一年有三百五十天一起打球,更曾是推出百億元建案的北城建設公司董事長。

當了十年藥房學徒,許祈財創業初期沒錢,藥房的藥罐子全是空盒子,沒有一顆藥。客人來,許祈財只好請客人喝茶、抽菸,再請弟弟去別間藥房拿來賣。

創業成功後,他沒忘記自己貧窮的過去,總是熱心助人,曾擔任生命線國際總會理事長。此舉也讓他被推薦擔任宜蘭社區大學董事長,協助宜蘭人受到更好的教育,擁有像他一樣自力脫貧的機會。

許芳宜 聞著媽媽舊衣飛行

聯合新聞網 名人聊天室 【聯合報/記者顏甫珉/專題報導,記者陳俊吉/攝影】

快速對焦/為舞蹈而活的許芳宜

選在2面落地窗的舞蹈教室,午後陽光照亮整個學舞空間,一切彷彿光明起來,從窗外看出去就是台北101,這是許芳宜與藝術家們的教室。難得回台的許芳宜,接受生活周報的獨家專訪,談生活、談家人也談旅行,以及她最重視的舞蹈傳承,許芳宜說:「我的呼吸之間,都為了舞蹈而活著。」

這一刻,許芳宜綻放出熱情,訴說著她的人生,如何分分秒秒與舞蹈結合。

曾經害怕坐飛機

看著那件黑色起毛球的毛衣,布滿縫縫補補的痕跡,許芳宜卻彷彿寶貝般,拿在手裡揉捏,不時放在鼻前聞著味道,看著藝術家流露出的小女孩神情,也激起我的好奇心,問說:「那是種什麼味道?」許芳宜笑開了臉,她說:「那是媽媽的味道,也讓我安心的味道。」

她說,我曾經害怕坐飛機,常想如果就這樣掉下來了,那我有什麼東西,可以跟家人連結?

許芳宜與家人感情深厚,搭飛機時會帶著媽媽的衣服。

常在世界各地巡演,坐飛機已成許芳宜的家常便飯,她原以為自己習慣了,只是每當在亂流晃動中醒來,發現四周沒有一位跟自己有關係的人,才讓她心生不安全感,「有種找不到家的感覺」,她說。

此後,她隨身帶著媽媽的衣服、全家福合照,手裡那件黑色毛衣,已是第二件了,每當心情緊張、徬徨的時候,它成為安定許芳宜心中的力量。或是天氣冷時,也是抵擋氣溫的幫手。「我和家人有綿密的情感」,就如同這件針織毛衣,毛線彼此糾纏在一起,再也分不開了。

媽媽眼中的女兒

提到家人,許芳宜更溫暖了,那時她不是國際蜚聲的舞蹈家,而是媽媽眼中長不大的女兒,「家人始終是身邊最堅強的依靠」,因此,她與家人間感情很好。許芳宜的父母,在宜蘭開設藥房,是樸實的鄉下人,因此最重視家人間感情凝聚,也養成她依賴家庭的習慣。

為聯繫感情,家族間每年都會有旅行,她說,排除萬難也要參與,那是種凝聚力的感覺,「每次參加後,面對各種挑戰會更有勇氣」。許芳宜說媽媽很會做菜,不少朋友都有機會親嘗手藝,每次親朋好友聚會,滿桌的菜搭配讓人興奮的飲品,大家歡吃樂飲,每每酒酣耳熱之際,家族間的感情更濃厚。

「我們是傳統家庭,父母與親戚間親情聯繫很緊密」,這養成她有一種溫暖的個性,這是一種依賴與想家,卻也支撐著許芳宜飛往各國圓夢。

花10年證明自己

雖然家人感情好,許芳宜學舞蹈,仍歷經一段與家人關係緊張的時光。

當時她決定學舞,一開始父親不那麼贊成,讓她與家人關係對立,但許芳宜說:「家人對事不對人,感情依然很好,只是家人搞不清楚自己在幹嘛。」

這段關係,許芳宜花10年證明自己,她笑說:「直到隔壁鄰居跟爸爸稱讚『你女兒好厲害』」才讓雙方都釋懷,家人才以開放的態度接受一位學舞的女兒。

回顧小時候,許芳宜感恩父母給她很好的生活環境,沒有缺過什麼東西,讓她每每在乎家的感覺。

她說,每次飛了很遠、很久,回到家裡,就是個放心休息的地方,「家,讓我可以走得更遠、看得更高」。

重新找到幸福的重心

聯合新聞網 名人聊天室【聯合報/記者顏甫珉/專題報導,記者陳俊吉/攝影】

找到幸福的重心

家人是許芳宜(後排左二)投入舞蹈最重要的支持力量。

許芳宜自稱:「我是幸福的人。」因為她讓自己的人生與生活,重新找到最重要的重心。

她回想每次坐飛機時,遇到亂流擔心害怕時,下飛機打給家人,得到心靈的安慰後,許芳宜擦乾眼淚,「好像就是知道要往哪裡去」,因為她從小時候接觸了舞蹈,至今,舞蹈成為她生活的一切。

舞蹈精采了她的人生,讓許芳宜成名,也成為許多人心中最當紅的舞蹈家,透過舞蹈,許芳宜因此看得更高、飛得更遠,她說:「表演的舞台,是10幾年經驗累積的呈現。」而人生的舞台,卻是一場仍未落幕的表演,讓她時時刻刻都以舞蹈為主。

但是,許芳宜原本一直以舞蹈為生活的重心,張眼、閉眼都為了舞蹈,直到身邊的好友,有天突然跟她說:「許芳宜,妳可以好好生活嗎?」突然讓她發出疑問:「我沒有好好生活嗎?」

許芳宜開始回想,過去的人生經歷裡,似乎生活中充斥著舞蹈。

當她休息時,走在路上,看到衣服或甚至是床單,都想著「這做成舞衣好看嗎」,聽到的音樂,也會想說「適合跳舞用嗎」,看到的家具,會想說「可以搬上舞台嗎」,讓她也開始思考,好像都不會想太多其他的事情。

因此她嘗試什麼都不要想,好好享受逛街、美食,或是一個人獨處的時光,只是關於舞蹈,總在腦袋裡時不時跳出來,刺激許芳宜的思考,之後不知不覺,思緒又被拉走,讓她曾經一度迷惘。

學會和自己相處

什麼是幸福?許芳宜有自己的哲學。 記者陳俊吉∕攝影

經過一段時間嘗試「好好過生活」,讓許芳宜筋疲力竭。

直到有天,她突然心念一轉:「那就認了吧!」認了自己生活就是舞蹈的一部分,當再度動心轉念之後,彷彿有了意想不到的緣分與事情發生。

她從過去的非常矛盾裡走了出來,開始學習閱讀其他的書籍,甚至享受優閒的散步,這小小的轉念,「卻給了我不可思議奇妙的禮物」,而她也開始從中「學會接受自己」,學著與自己相處,面對所有優點與缺點,心意與身體能互相對話。

許芳宜回想,過去的她,很不喜歡自己,總覺得有好多好多缺點,但出了國,發現外國人都那麼愛自己,「不一樣才是特色」,加上她開始學會接納自己,許芳宜笑說「以前我很在乎我的額頭很高,讓我很自卑,但現在我還會拿額頭開玩笑,笑說實在很亮」,反而讓她得到周遭人更多的掌聲。

「這是我的新生活態度」,許芳宜好好接受自己,與自己對話,她說:「轉個念,心情也跟著溫暖起來。」她認為,很多事情都在一念之間,取決於心裡怎麼想。

為台灣舞蹈界開扇窗

聯合新聞網 名人聊天室【聯合報/記者顏甫珉/專題報導,記者陳俊吉/攝影】

嚴師心繫新生代

許芳宜說舞蹈就是她的人生。 圖∕Philip Van Ootege攝影

至今20餘年的舞蹈表演經驗,許芳宜近年也花很多時間,在栽培後進,她笑說:「我是很嚴厲的老師。」看著她訪問時的談笑風生,很難想像她會是怎麼樣的「嚴師」,她笑說,訓練時該嚴格的要求,絕不妥協。

有了那麼多國際表演經驗,讓許芳宜更有責任感,要為台灣培養出更多能站上國際舞台的舞者。

許芳宜用舞蹈寫日記,用創作記下生活中感觸的點滴,她從被挑選的舞者,到現在有機會跟自己喜歡的編舞家、製作人合作,這段路程用血汗度過,她希望透過傳承,讓更多新生代舞者,能夠更有演出經驗,因此這次10月在台舉辦的公演裡,將會有新舞者的演出。

為舞蹈界開扇窗

許芳宜這次在台舉辦舞蹈表演,主要也是要讓台灣新生代舞者有表演舞台。圖/牽猴子提供

這次10月公演,對許芳宜來說意義非凡,她將國際級的舞蹈家、編舞者帶到台灣來,開啟台灣舞蹈界的另一扇窗。

她因為過去的努力,讓自己有了主導權,透過在國外一場、一場累積的演出,與不同編舞家的合作,現在將世界級的舞蹈,帶回台灣,許芳宜只說:「無需將世界放大,也不要把台灣縮小。」

許芳宜回想當年身為舞者,只能不斷學習再學習,直到有天發現可以自己找藝術家合作時,讓她興奮又期待,也因此讓她視野跟著不同,這經歷成為她日後跳舞、編舞的重要動力,因此她很希望將這風潮,帶回台灣。

在這次舞展中,對許芳宜來說,最重要的部分是將台灣新生代舞者推上舞台,讓外界看到台灣年輕舞者的生命力與可塑性。

在訓練年輕舞者的過程中,許芳宜只告訴他們:「信念非常重要,未來也要靠自己創造。」她認為,生命要透過延續,舞蹈也是,只要他們能克服自己,站上舞台,用自己的雙腳去感受,才能走出屬於自己的舞蹈路。

美食 是她的在場證明

聯合新聞網 名人聊天室【聯合報/記者顏甫珉/專題報導,記者陳俊吉/攝影】

總是一個人療傷

習慣在不同國家間飛行,總要舞到筋疲力竭,許芳宜用網球幫自己按摩。

對多數人來說,旅行各自有不同的意義,或許脫逃、或許放鬆,而對許芳宜來說,旅行只是成就她國際知名舞蹈家的過程。

每年坐上百趟飛機,在數十個國家間穿梭,換過3本護照,許芳宜在不同國家、民族與文化間,留下跳舞的倩影,接受過各國民眾的掌聲,背負著許多人對她的期望。

她坐著飛機,隨著舞團流浪在一個城市與一個城市間,許芳宜的身體自然調節出一種對抗時差的方式,她這次接受專訪時,隨身攜帶的物品裡,包括網球與一顆藍色的小球,好奇問她:「這是要做什麼用的?」她隨手拿起網球示範,原來這是她「自用式按摩工具」,可按摩腳、背部甚至肩膀,搭配上各種鎮痛藥膏與繃帶,讓許芳宜獨自一個人,也能夠治療痠痛。

這就是一個人的旅行,或者該說是成就的代價。

好牛排與冷便當

這是許芳宜最常見的旅行:搭飛機,下機,接到飯店,排練場,回飯店,睡覺,隔天一早又到排練場報到,直到晚上回飯店睡覺。

即使坐的是商務艙,頂級轎車接送,住的是五星級大飯店,但對她來說,每個城市的記憶,只剩下機場與飯店,她說:「那是可怕的工作方式。」還好許芳宜愛美食,「食物成為她記憶旅行最重要的方式」。

回顧這段過程,許芳宜也笑了,「很難想像只用食物記住吧!」

在排練場,她吃的是冷掉便當,回到飯店,或是趁著空檔,才有機會去吃美食。她透露,在紐約,她一定要吃一間頂級牛排,唯有透過「吃」,她才感覺與這城市發生了關係。

在巡演的過程中,舞蹈者是很孤獨的,但許芳宜卻曾經抗拒這種孤獨感。她回想,以前不習慣獨處,總覺得那很孤單,「一個人在演唱會是很孤獨的」,直到她學會放下與面對,才開始享受一個人在任何地方都能獨處的自在滋味。

舞台因分享寬廣

許芳宜把舞蹈視為生活的全部,不過現在也懂得當個單純的旅行者。

過去透過舞蹈巡演當旅行,許芳宜今年的目標,是要當個「平靜的旅行者」,她笑說,今年10月之後,想要自助旅行,不限地方,只想要背著相機,記錄旅行的回憶,甚至還可以寫寫部落格,透過感受不同的風景,去體驗一種新的旅行方式。

許芳宜雖仍是現役舞者,她一度認為表演舞台就是她的全部,現在卻發現,下了台才有更大的空間。因此,現在的旅行對她來說,也有不同的意義。許芳宜每次回台,總會抽出3到5天的時間,特別到偏遠地區的校園,只為跟小朋友,講一個「種下夢想」的故事。

她說:「我喜歡和孩子們聊天,還跟他們說故事。」許芳宜述說一個小孩子,從小在腦子裡種下了夢想的種子,經過努力栽培與澆水,之後夢想成真的故事。許芳宜用親身經驗,告訴所有小孩,任何一個小小的夢想,未來都可能成真。

因此她跟小朋友們玩創意,開發他們的肢體,透過引導,開發想像力,創造他們人生的新舞台,而許芳宜也透過跟小朋友的互動,學習他們看待事物的角度,她說:「這是種奇妙、互補的過程。」

這改變了她以前「舞台是全部生命」的想法,原來,下了台,把舞台分享給別人,才更能享受自我的豁達。

採訪側記 用生命跳舞的藝術家

聯合新聞網 名人聊天室【聯合報/記者顏甫珉/專題報導,記者陳俊吉/攝影】

動,不動 都有活力

許芳宜跳舞充滿感情與律動,讓人一看震撼。

能跟許芳宜有長時間的互動,事先可是相當緊張,因為對於藝術家,總有太多想像,是不是自我性格很強……這個緊張,在見面幾句話後煙消雲散,原來,許芳宜就如同孕育她的宜蘭一樣,充滿親切純樸與活力。

還記得曾經看過許芳宜的現場演出,即使只是遠遠望著,那是我第一次被舞蹈震到,「那是用生命在跳舞」,讓我深刻感受到,一位表演藝術家對自己熱愛事物的付出。

關於10月的「生身不息」

在這長達2小時的專訪裡,許芳宜毫不避諱暢談家庭、生活、旅遊,也說明了對未來台灣舞者的看法,她身兼傳承的重任,卻勇於承擔,如同她人生也為舞蹈奉獻了一般。

這次「生身不息」舞蹈展裡,除有許芳宜與國際舞蹈家溫蒂.威倫等人的演出外,還有國際知名編舞家阿喀朗.汗、克理斯多福.惠爾敦等兩人加入編舞,最重要的是,這次演出中,加入多位台灣新生代舞者,「生身不息」看來格外有涵義,也代表許芳宜在舞蹈的世界裡,依然奮鬥不懈。

許芳宜&藝術家舞蹈演出-「生身不息」

.時間:2012年10月26至28日

.地點:國家戲劇院

.票價:600~3,000元

許芳宜在TED的演講 不怕我和世界不一樣

老師:模擬考國文我寫了許芳宜的故事耶!

回覆刪除謝謝你的分享!!好開心!哈